Daten & Fakten

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der in unserem Impulspaper 2024 veröffentlichten Daten und Fakten.

Rund 20.500 Kulturfördervereine und Freundeskreise mit mehr als 3,2 Millionen Mitglieder in Deutschland

Ob für Museen, Bibliotheken und Theater, Musikschulen oder Baudenkmäler – überall in Deutschland bringen sich die Vereine finanziell und ideell ein und pflegen die kulturelle Teilhabe quer durch die Gesellschaft.

Rund 90 % der Kulturfördervereine sind ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Sie tragen dazu bei, dass das Engagement-Feld Kultur in Deutschland an zweiter Stelle der freiwillig Engagierten liegt*.

Die meisten Kulturfördervereine sind in Nordrhein-Westfalen aktiv (4.335). Je 100.000 Einwohner gibt es in Deutschland durchschnittlich 25 Kulturfördervereine. Im Saarland sind es sogar 36. Die ostdeutschen Länder liegen fast alle im Bundesdurchschnitt oder darüber.**

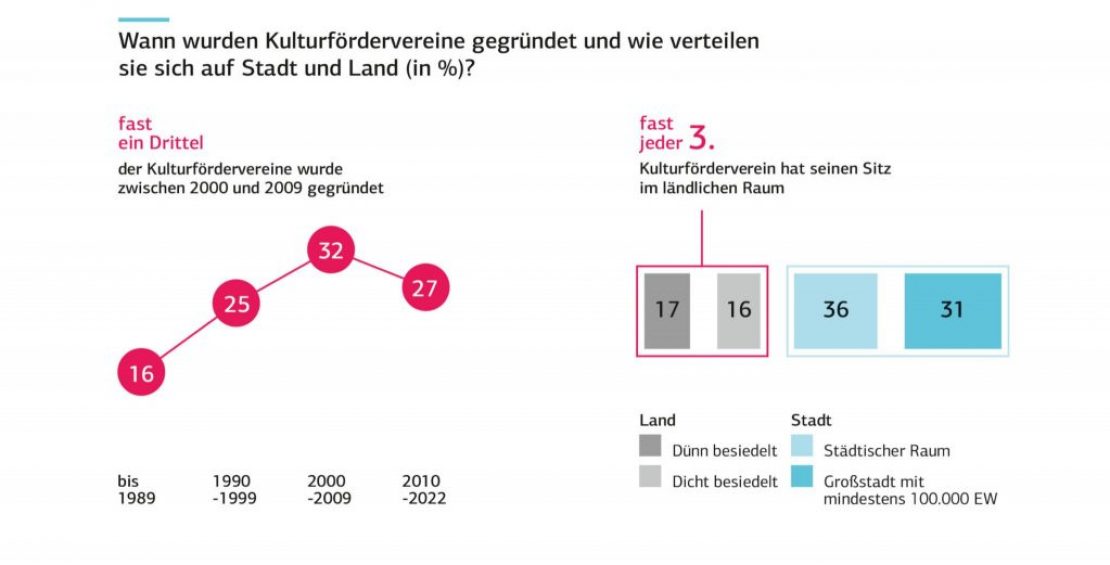

… in den Städten und auf dem Land

Besonders viele Vereine (31 %) finden sich in Großstädten mit einer Bevölkerungszahl über 100.000. Fast jeder dritte Verein ist in ländlichen Räumen tätig.

Die Zahl der Gründungen ist nach wie vor hoch. Am stärksten war die Gründungsdynamik Anfang der 2000er Jahre, hier wurde fast jeder dritte Verein gegründet. Die Tradition reicht jedoch weit zurück ins 19. Jahrhundert.

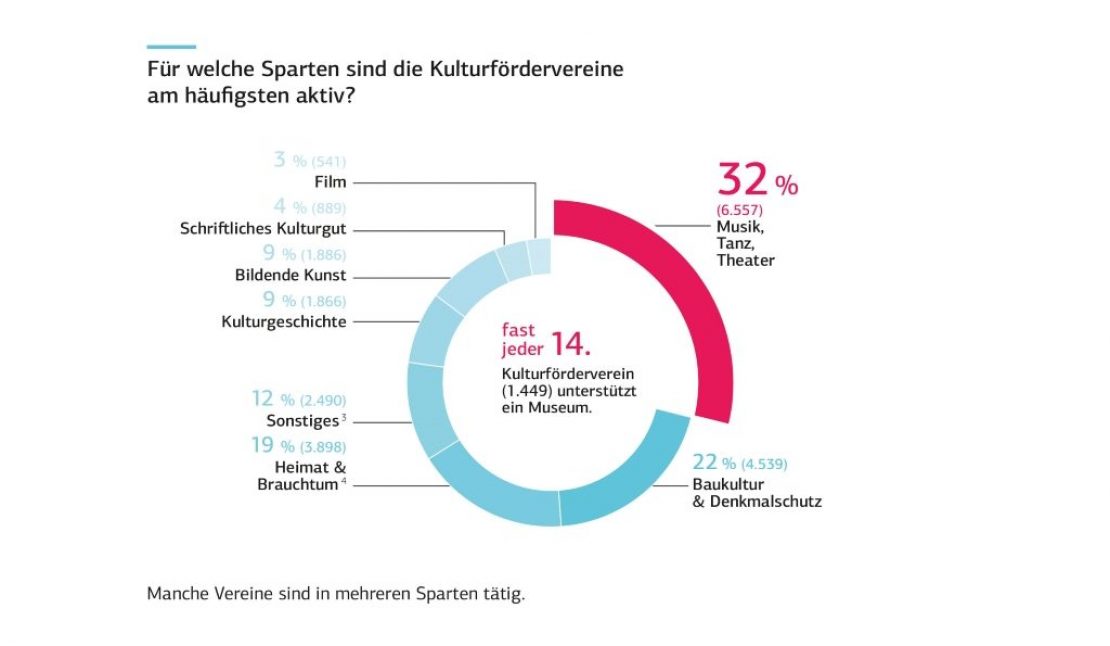

Aktiv in allen Sparten

Alle Kultursparten profitieren vom enormen zivilgesellschaftlichen Engagement. An der Spitze steht die Unterstützung für Musik, Tanz und Theater (fast ein Drittel der Vereine) hier sind besonders Vereine im städtischen Raum aktiv. Auch für Baukultur und Denkmalschutz (22 %) sowie Heimat und Brauchtum (19 %)*** engagieren sich viele Vereine – sie finden sich vermehrt in den ländlichen Räumen.

Mitglieder und Engagierte

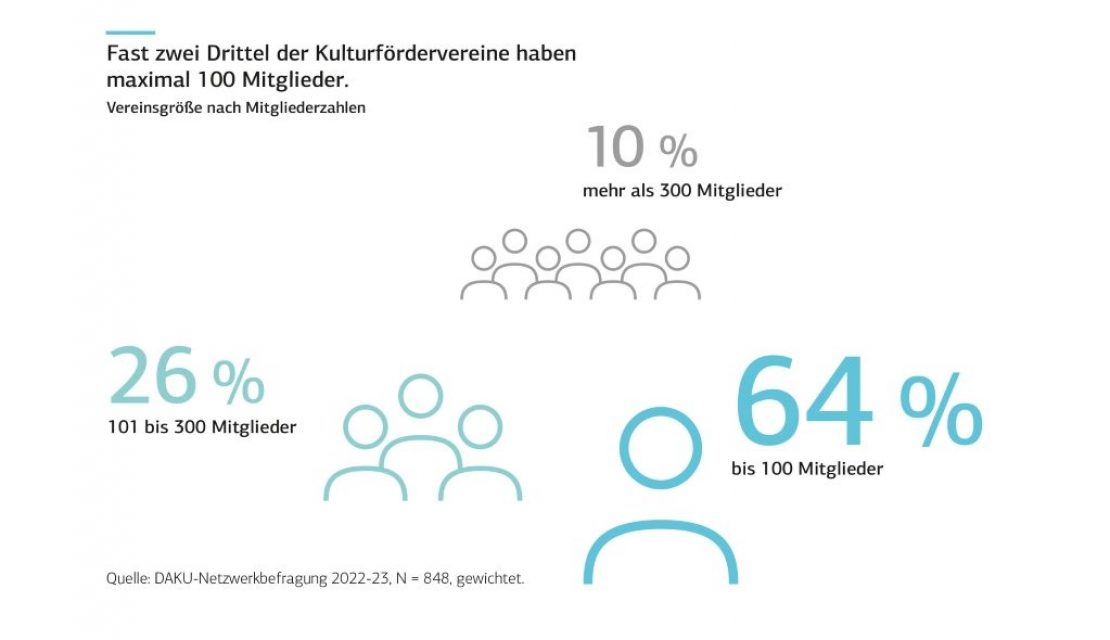

Mehr als 3,2 Millionen Mitglieder gibt es in den Kulturfördervereinen Deutschlands. Die Spanne der Mitgliederzahlen in den Vereinen ist groß: Sie reicht von manchmal 10 bis weit über 10.000 Mitgliedern.

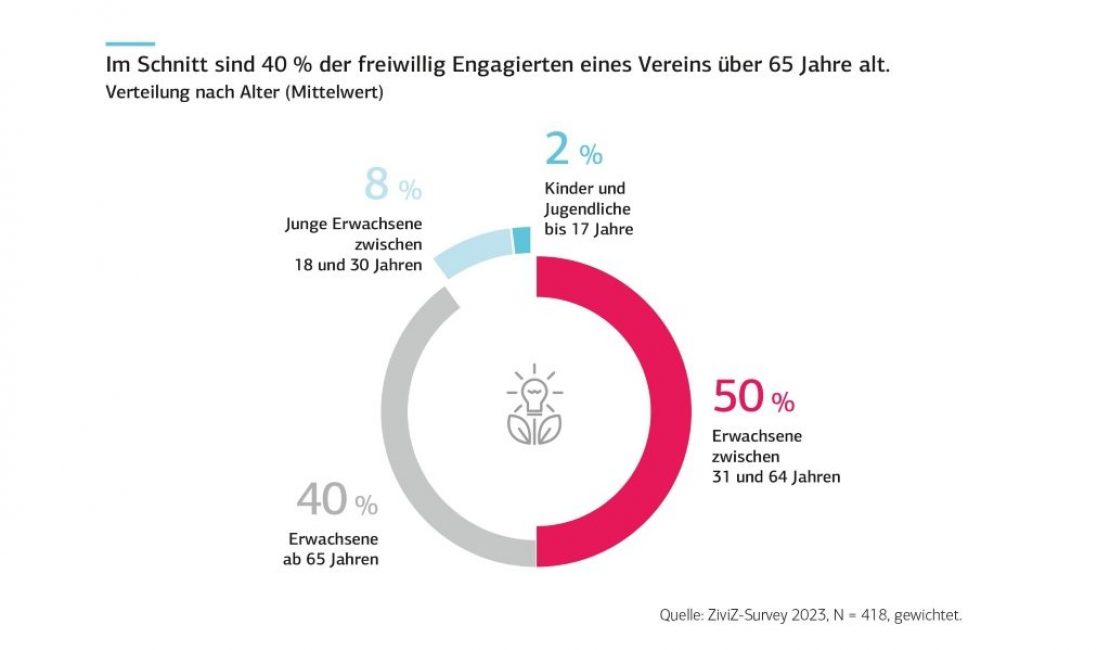

Im Schnitt machen Erwachsene zwischen 31 und 64 Jahren 50 % der Engagierten in einem Kulturförderverein aus. Der zunehmende Bürokratieaufwand bindet zu viel Zeit der Ehrenamtlichen für Verwaltungstätigkeiten und erschwert die Suche nach Engagierten für Leitungspositionen.

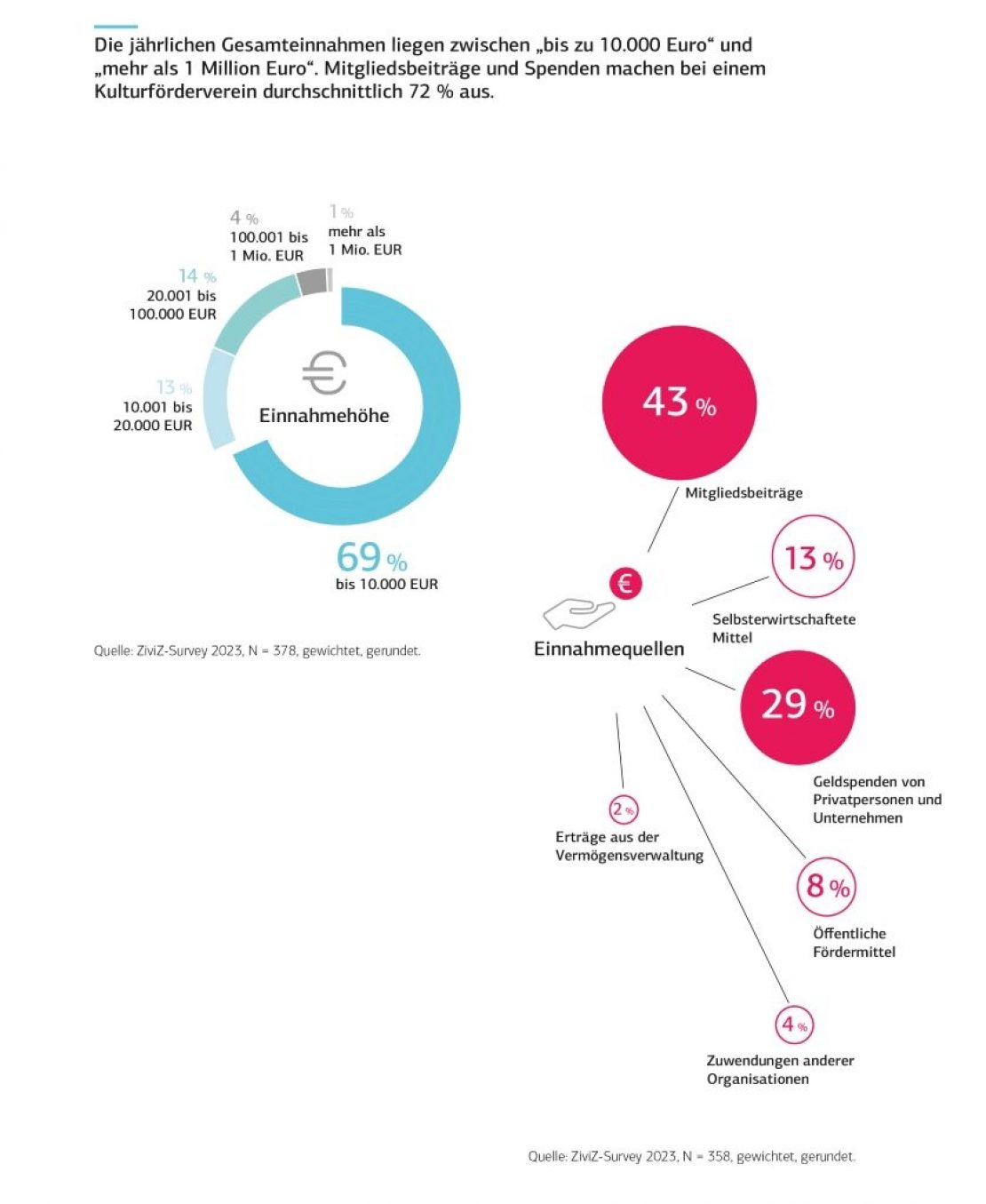

Finanzielle Mittel

Kulturfördervereine unterstützen sämtliche Sparten der Kultur. Ob mit geringen oder großen finanziellen Mitteln ausgestattet – sie tragen alle zu einer vielfältigen Kulturlandschaft bei. Die Sicherstellung der finanziellen Basis zählt für die meisten Fördervereine dabei zu den größten Herausforderungen.

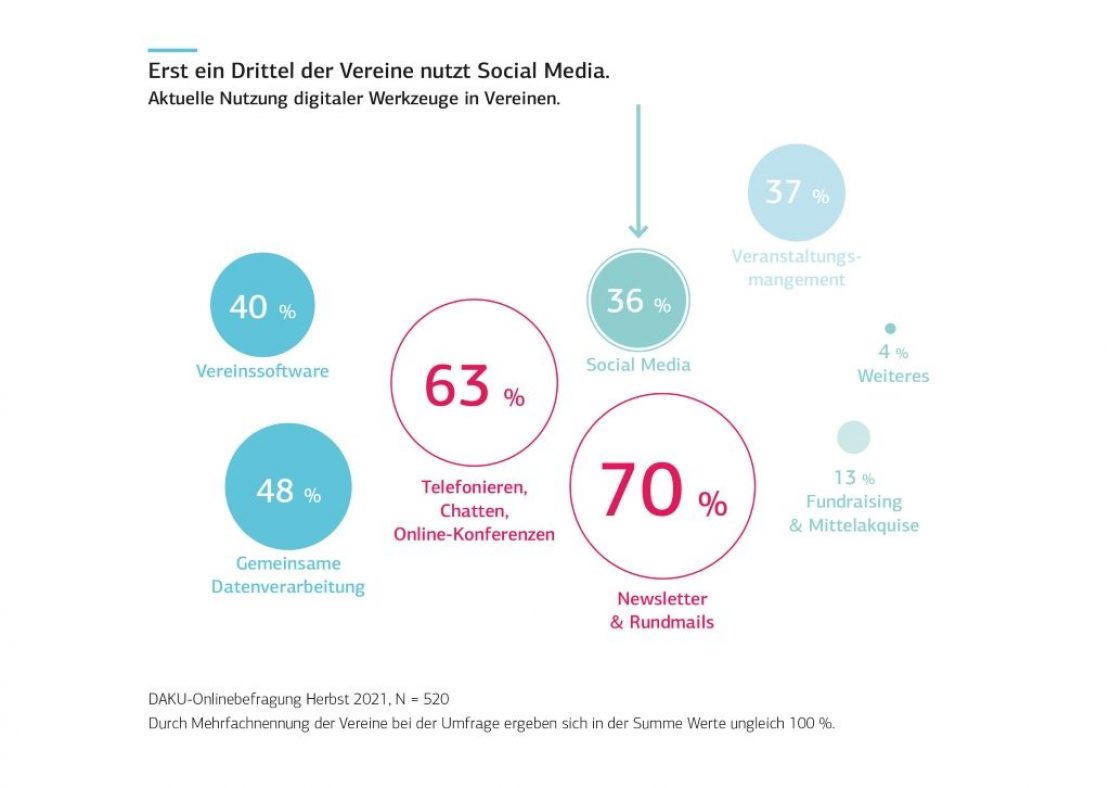

Digitalisierung

Die Kulturfördervereine sehen sich bei der Digitalisierung überwiegend auf einem guten Weg. Sie benötigen aber noch viel Motivation und Unterstützung für den Einsatz digitaler Werkzeuge.

Gesellschaftlicher Wandel

Kulturfördervereine pflegen das demokratische Miteinander und ermöglichen die kulturelle Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen. Der Dialog mit Kultur- und Bildungsinstitutionen, Wirtschaft und Politik sowie anderen Engagement-Feldern ist dabei von zentraler Bedeutung.

Immer häufiger setzen sich freiwillig Engagierte in den Kulturfördervereinen für die Veränderung und Weiterentwicklung der Gesellschaft ein. 45 % stimmen voll bzw. teilweise zu, dass sie zusätzlich zu ihrem Förderanliegen Impulse für sozialen Wandel geben möchten. Dieses Anliegen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verstärkt.

Datenbasis

Impulspapier Kulturfördervereine in Deutschland 2024

Download hierQuellen der hier aufgeführten Daten:

ZiviZ-Vereinsregisterauslese 2022: Die Zahl an Kulturfördervereinen in Deutschland und ihre regionale Verteilung wurde aus 615.759 Vereinen identifiziert. Diese Auswahl basiert auf Vereinsnamen, die auf Kulturförderung hindeuten (weitere Informationen siehe Fußnote 5).

ZiviZ-Survey 2023: Diese repräsentative Befragung erfasst die Ressourcen, Strukturen und Herausforderungen von bundesweit 12.792 zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter auch 424 Kulturfördervereinen (weitere Informationen siehe www.ziviz.de/ziviz-survey).

DAKU-Netzwerkbefragung 2022-2023: Die Schätzung der Gesamtzahl an Mitgliedschaften in Kulturfördervereinen basiert auf einer Netzwerkumfrage des DAKU, an der im Herbst 2022 848 Kulturfördervereine teilnahmen. Zudem wurden vom DAKU Anfang 2023 100 weitere sehr mitgliedsstarke Kulturfördervereine nachrecherchiert, um die Genauigkeit der Schätzung zu verbessern.

DAKU-Onlinebefragung 2021: Die Zahlen zur Digitalisierung in den Kulturfördervereine basiert auf einer Online-Umfrage des DAKU, an der im Herbst 2021 505 Kulturfördervereine teilnahmen.

* Insgesamt 8,6 % der freiwillig Engagierten. Quelle: Simonson, J., Kelle, N., Kausmann, C., & Clemens Tesch-Römer (Hrsg.) (2021): Freiwilliges Engagement in Deutschland – Der Deutsche Freiwilligensurvey 2019. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen

** Die Grundgesamtheit und regionale Verteilung von Kulturfördervereinen wurde anhand einer Auslese des Vereinsregisters (Stand April 2022) ermittelt. Mittels einer umfangreichen Stichwortliste wurden Kulturfördervereine auf Basis von Vereinsnamen aus der Gesamtliste der 615.759 Vereine identifiziert. Ein Verein wurde dann als Kulturförderverein gewertet, wenn ein Namensbestandteil auf einen Förderverein oder Freundeskreis verweist. Theoretisch können Heimatvereine auch ohne diesen expliziten Hinweis im Vereinsnamen als kulturfördernd gewertet werden. Zur Wahrung der Konsistenz wurde hier dennoch, analog zu den anderen Kultursparten, diese Einschränkung vorgenommen. Bei der ermittelten Zahl an Kulturfördervereinen handelt es sich um eine Annäherung. Eine mit hundertprozentiger Sicherheit vollständige Liste von Kulturfördervereinen ergibt sich aus dem Verfahren einer Stichwortsuche nicht.

*** Heimat und Brauchtum beinhaltet nur Heimatvereine, die im Vereinsnamen auf einen Förderverein oder Freundeskreis hinweisen.